最近、暗号資産(仮想通貨)投資を始めてみたものの、「税金のことがよくわからない」「確定申告ってどうすればいいの?」と不安に感じている方、きっと多いのではないでしょうか。

実は、暗号資産で利益が出た場合、その利益は「雑所得」として扱われるため、確定申告が必要になることがあります。でも大丈夫!この記事では、暗号資産の税制について中学生でもわかるように、やさしく解説していきます。

特に、計算方法の中でも「総平均法」については、具体的な例を使って説明するので、税金の仕組みがスッキリ理解できますよ!ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

暗号資産とは何かについては、こちらの記事で初心者向けに解説しています。気になる方はこちらも併せてチェックしてみてください。

暗号資産は「雑所得」に分類される

暗号資産の取引で得た利益は、税務上「雑所得」という区分に分類されます。雑所得は日本の所得税制の中で、他の9つの所得(給与所得、事業所得など)のどれにも当てはまらない「その他の所得」として扱われます。詳しく解説していきます。

雑所得とは?

雑所得とは簡単に言うと、給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得など、既存の9つの所得区分に当てはまらない所得のことです。国税庁の定義によると、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得」とされています。

具体的には、公的年金等による所得、原稿料、講演料、シェアリングエコノミーによる収入、そして暗号資産の取引で得た利益などが雑所得に分類されます。つまり、雑所得は「その他の所得」を受け入れる「受け皿」のような役割を果たしているのです!

雑所得以外の所得区分

日本の所得税制では、すべての所得を10の区分に分けて管理しています。暗号資産投資をしている方が知っておくべき主な所得区分は以下の通りです。

給与所得:会社員として受け取る給料やボーナス

事業所得:個人事業主として事業から得る収入

不動産所得:アパートや駐車場などの不動産の貸付収入

譲渡所得:土地や建物、株式などの資産を売却した時の利益

一時所得:生命保険の満期金や懸賞金など、一時的に得られる所得

配当所得:株式の配当金など

利子所得:預金の利子など

これらの所得区分には、それぞれ異なる税制優遇措置や計算方法が設けられています。しかし、暗号資産の利益は雑所得のため、これらの税制優遇措置を受けることができません。

雑所得は「総合課税」の対象

雑所得は「総合課税」の対象となります。総合課税とは、1年間に得たすべての対象所得を合計し、その合計額に基づいて税率を決める仕組みのことです。

つまり、給与所得500万円の会社員が暗号資産で100万円の利益を得た場合、この600万円の合計所得に対して税率が適用されるということです!これは、株式投資の利益に適用される「申告分離課税」(一律約20%)とは大きく異なる点です。

総合課税では累進課税制度が採用されており、所得が多いほど税率が高くなります。具体的な税率は以下の通りです。

- 195万円以下:5%

- 195万円超~330万円以下:10%

- 330万円超~695万円以下:20%

- 695万円超~900万円以下:23%

- 900万円超~1,800万円以下:33%

- 1,800万円超~4,000万円以下:40%

- 4,000万円超:45%

さらに、所得税に加えて住民税(10%)と復興特別所得税もかかるため、最大で55%超の税率となる可能性があります。

雑所得の覚えておきたい特徴

雑所得には、投資家にとって不利な特徴がいくつかあります。これらの特徴を理解しておくことで、暗号資産投資をより慎重に行うことができます!

税率が高くなりやすい

雑所得の最大の特徴は、税率が高くなりやすいことです。前述したように、雑所得は総合課税の対象となるため、他の所得と合算した総所得金額に応じて累進税率が適用されます。

例えば、年収400万円のサラリーマンが暗号資産で200万円の利益を得た場合、合計600万円の所得に対して税金が計算されます。

一方、株式投資であれば申告分離課税により一律約20.315%の税率が適用されるため、暗号資産の方が税負担が重くなる可能性が高いのです。

さらに、暗号資産の利益が大きくなればなるほど、この差は顕著になります。利益が1,000万円を超えるような場合には、最高税率の45%が適用される可能性もあります。

損益通算や繰越控除ができない

雑所得のもう一つの大きな特徴は、損益通算や繰越控除ができないことです。

損益通算とは、利益と損失を相殺することです。例えば、不動産投資で損失が出た場合、給与所得と損益通算して税負担を軽減することができます。しかし、暗号資産の損失は他の所得と損益通算できません。同じ雑所得同士での損益通算は可能ですが、給与所得や事業所得との損益通算はできないのです。

繰越控除とは、損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺する制度です。株式投資やFX取引では、損失を3年間繰り越すことができますが、暗号資産にはこの制度がありません。

つまり、暗号資産で大きな損失を出した年があっても、翌年に大きな利益が出れば、その利益全額に対して税金がかかってしまうのです!この点は、暗号資産投資を行う上で十分に理解しておく必要があります。

暗号資産で得た雑所得の計算方法

暗号資産の所得計算には、正しい計算方法を理解することが重要です。単純に「売却価格-購入価格」で計算できるわけではなく、複数回の取引がある場合は特別な計算方法を使用する必要があります!

計算方法は「移動平均法」と「総平均法」の2つ

暗号資産の所得計算には「移動平均法」と「総平均法」という2つの方法があります。どちらの方法も、暗号資産の平均取得単価を求めて所得を計算するという点では同じですが、計算のタイミングが異なります。

移動平均法・・・暗号資産を購入するたびに平均取得単価を再計算する方法です。購入の都度計算を行うため、より実際の取引に近い損益を把握できます。一方、計算が複雑になるというデメリットがあります。

総平均法・・・1年間の購入金額の合計を購入数量の合計で割って平均単価を求める方法です。計算が簡単で管理しやすいというメリットがありますが、実際の取引タイミングと損益にズレが生じる可能性があります。

国税庁によると、2回以上同一の暗号資産を取得した場合は移動平均法を用いるのが相当とされていますが、継続適用を条件に総平均法を選択することも可能です。

重要なのは、一度選択した計算方法は原則として3年間変更できないということです。また、税務署への届出を行わない場合は、自動的に総平均法が適用されます。

「総平均法」による所得計算例

総平均法による計算を、具体例で見てみましょう!以下のようなビットコイン取引があった場合を想定します。

- 1月1日:3BTC を300万円で保有(年初残高)

- 4月1日:1BTC を120万円で購入

- 8月2日:2BTC を400万円で売却

- 11月2日:1BTC を130万円で購入

購入金額合計:300万円(年初)+ 120万円(4月)+ 130万円(11月)= 550万円

購入数量合計:3BTC(年初)+ 1BTC(4月)+ 1BTC(11月)= 5BTC

平均取得単価 = 550万円 ÷ 5BTC = 110万円/BTC

売却したのは2BTCなので:

譲渡原価 = 110万円/BTC × 2BTC = 220万円

売却収入:400万円

譲渡原価:220万円

所得金額:400万円 – 220万円 = 180万円

このように、総平均法では年間を通じて一定の平均単価を使用するため、計算がシンプルになります!ただし、実際の売却タイミングでの市場価格とは異なる単価で計算されるため、実感とは違う結果になることもあります。

なお、必要経費として取引手数料や送金手数料なども計上できます。例えば、上記の売却時に1万円の手数料がかかった場合、所得金額は179万円(180万円-1万円)となります。

暗号資産は市場規模の拡大が続いており、期待できる資産運用先の1つといえるでしょう。暗号資産の将来性についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてみてくださいね。

資産運用のお悩みはプロが解消します

暗号資産の税制について、雑所得の基本から総平均法による計算例まで詳しく解説してきました!

暗号資産で得た利益は雑所得として扱われ、総合課税の対象となるため、他の所得と合算して累進税率が適用されます。最大で55.945%という高い税率になる可能性があり、損益通算や繰越控除もできないため、株式投資などと比べて税制面では不利な扱いとなっています。

所得の計算方法は「移動平均法」と「総平均法」の2つがあり、総平均法では年間の購入金額合計を購入数量合計で割って平均単価を求め、これを基に所得を計算します。計算方法は一度選択すると原則3年間変更できないため、慎重に選ぶことが大切です。

暗号資産投資を始める前に、これらの税制について正しく理解し、将来の税負担も考慮した投資戦略を立てることをおすすめします♪

資産運用は考えることが多く、そして人それぞれに適した運用方法があります。そして、それを判断することはとても難しいです。

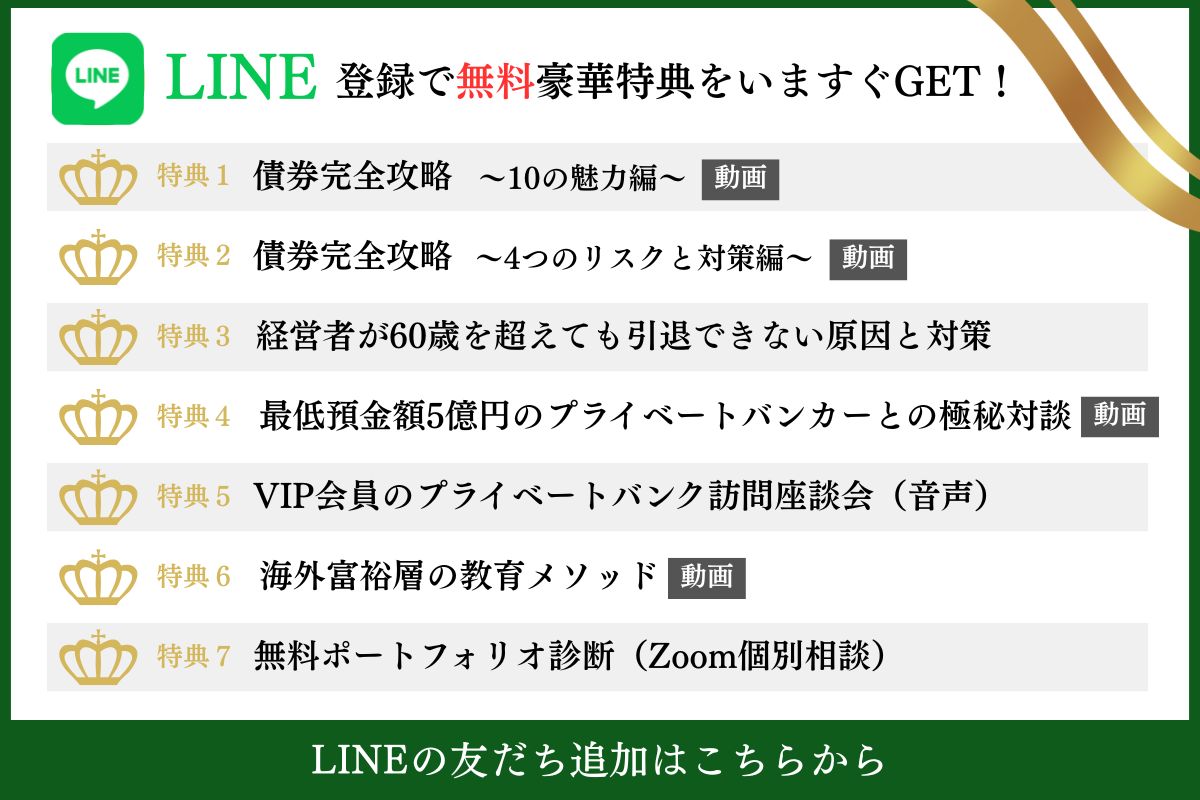

SPJの公式LINEでは、富裕層の資産形成の考え方を、友だち登録してくださった方に共有しています。普段は聞けない資産運用のノウハウをお伝えしていますので、ぜひこの機会に友だち登録してください!